《武汉市江汉区教师齐聚武汉外国语学校 共研新高考人文地理教学策略》

5月14日上午,武汉市江汉区组织全区中学地理骨干教师齐聚武汉外国语学校,开展一场聚焦新高考改革背景下的人文地理教学创新研讨会。此次活动旨在通过公开课展示、专家点评、教学策略研讨等形式,探索人文地理课程与新时代人才培养需求的深度融合路径。

近年来,随着新高考综合改革方案在湖北省的逐步落地,地理学科作为选考科目之一,其教学导向从传统知识记忆转向核心素养培育,尤其强调“区域认知”“人地协调观”等关键能力。本次研讨会正是响应教育部“深化课堂教学改革”号召的实践举措,旨在通过区域联动教研,推动教师更新教学理念、优化教学方法,更好地适应高考评价体系的变化。

武汉外国语学校青年教师孔繁希以《武汉——九省通衢的“磁力密码”》为题,以“武汉快递业务量为何这么高”为驱动问题,通过手动模拟GIS图层叠加、企业选址听证会等任务,引导学生拆解交通区位与产业集聚的逻辑链条。学生化身车企高管,在“郑州VS武汉”的辩论中深化综合思维。学生课后感慨:“原来地理课可以像商业决策一样烧脑!”。

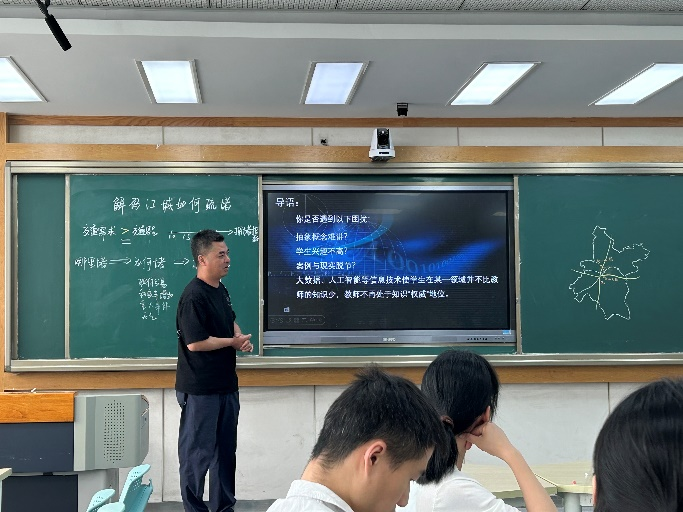

另一位青年教师柯婷则聚焦城市治理难题,在《解码江城如何疏堵》一课中,由学生绘制的武汉城市地图引入,设计了一连串思考题,引导学生从身边的真实体验出发,结合手绘地图、运用百度地图,依次思考“哪里堵——为何堵——怎么疏”,层层递进,逐层深入。在课堂中设计了辩论环节,针对武汉南三环严重的交通拥堵问题,提出不同疏堵策略,同学们在辩论中从必要性和可行性的方面加深了对城市交通问题的理解。学生不仅掌握了交通规划原理,更培养了批判性思维和解决实际问题的能力。

在互动研讨环节,多位教师结合自身教学实践分享感悟。他们提出两位老师的课程从交通出发,一脉相承,学生参与度很高。有老师提出孔繁希老师的GIS技术应用让其深受启发,今后会尝试将数字地图引入课堂,提升学生的地理信息处理能力。有老师关注柯婷课的问题链设计,认为链条的设计可以帮助学生由浅入深,从解题到解决问题,将课堂所学理论知识融会贯通。

江汉区地理教研员邹传荣老师对两节公开课进行了深度点评。她肯定了两位老师在课堂教学中均使用熟悉的真实案例,让学生更有亲切感;教学内容是解决具体问题,鼓励学生动手、鼓励学生进行思维的碰撞,拓宽看问题的角度。孔繁希课例中的本土化情境设计、GIS赋能课堂、乡土情感和思政渗透,有助于学生实现“从身边地理到学科地理”的跃迁,培养人地协调观。同时,她强调柯婷课的“问题链引导”模式值得推广,通过“现象观察—问题分析—方案辨析”的逻辑链条,将地理知识转化为解决实际问题的工具。

武汉外国语学校地理教研组长吴迪在《人文地理教学策略探讨》专题讲座中,系统阐述了“情境—问题—活动”三维教学模式。他以2024年湖北卷人文地理高考题为例,详细讲解在当下趋势下,教师应该如何调整教学思路和方法。提出教师主导课堂教学的最大优势在于对学科课程的整体理解和把控。利用“大概念”、“大单元”教学,从“教教材”的照本宣科向“用教材教”的课程自主设计、自主开发转化,促进教师课程智慧的形成。吴迪强调,该模式的核心在于“让学生在真实问题中体验地理思维,在实践活动中内化核心素养”。

教研员邹传荣老师总结时指出,本次研讨会的亮点在于“理论与实践的紧密结合”,她鼓励教师们将研讨会成果转化为教学行动,并希望未来各校多多开展类似活动,共享教学资源,共同讨论教法、学法。

此次研讨会不仅是江汉区地理教师的一次集体“充电”,更标志着该区在新高考改革背景下地理教学研究的深化。未来江汉区将持续通过“主题式教研”“跨校协作备课”等机制,推动地理教学从“知识传授”向“素养培育”转型,助力学生在地理学习中形成“家国情怀”与“全球视野”。随着新高考改革的持续推进,江汉区地理教育工作者正以创新教研为引擎,书写人文地理教学的新篇章。